想必大家平日里最爱听的赞美之词就是:“你看着可比你的年龄年轻多了”。那么,真的有人比实际年龄年轻吗?有研究证实,爬楼爬得快的老年人身体年龄真的会比实际年龄小。

而我们平时说的实际年龄应该称为“日历年龄”(Chronological Aging),所谓“看着年轻多了”指的其实是“生物年龄”(Biological Aging)。很多人搞不明白这两有什么分别,今天我们就来详细聊聊。

而生物年龄是人体年龄的真实展现,那生物年龄又该怎么评估呢?

一般是通过将身体各脏器组织的功能能力评分和一些年龄相关的生物标志物结果去对标相应的年龄层来判断你的身体是“老得快”还是“老得慢”,比如通过评估检测心血管机能来判断你是“更老”还是“更年轻”。

目前帮助判断生物血管年龄的方式有很多,除了检测一些生物标志物外,血压情况、动脉硬度、动脉斑块等功能和结构评估也可以帮助预测血管的真实年龄[1]。这些评估指标大多在体检中都有,通过每年的例行体检可以帮助及时发现身体问题,也可以帮助判断身体的“年轻度”。

下面这张图展示了生物年龄(横坐标)和日历年龄(纵坐标)之间的关系。

黑色实线表示正常老化的个体,生物年龄=日历年龄;黑色实线下方的灰色曲线代表如存在不健康生活方式和/或心血管家族史,那生物年龄会大于日历年龄。

如果还有糖尿病、肾病等慢性代谢性疾病,生物年龄会更大;此外,还存在基因缺陷,血管老化会大大提前,生物年龄会远大于日历年龄。反之,百岁老人的血管老化速度会比正常人慢得多,虽然看日历年龄很大,但是血管比实际年龄更年轻。

除了体检的医学评估手段,日常运动能力也是个帮大家评判年轻与否的好方法。

此前,《细胞衰老》(Aging Cell)杂志报道的一个有趣的研究或许可以证明真的有人“老得慢”、有人“老的快”。

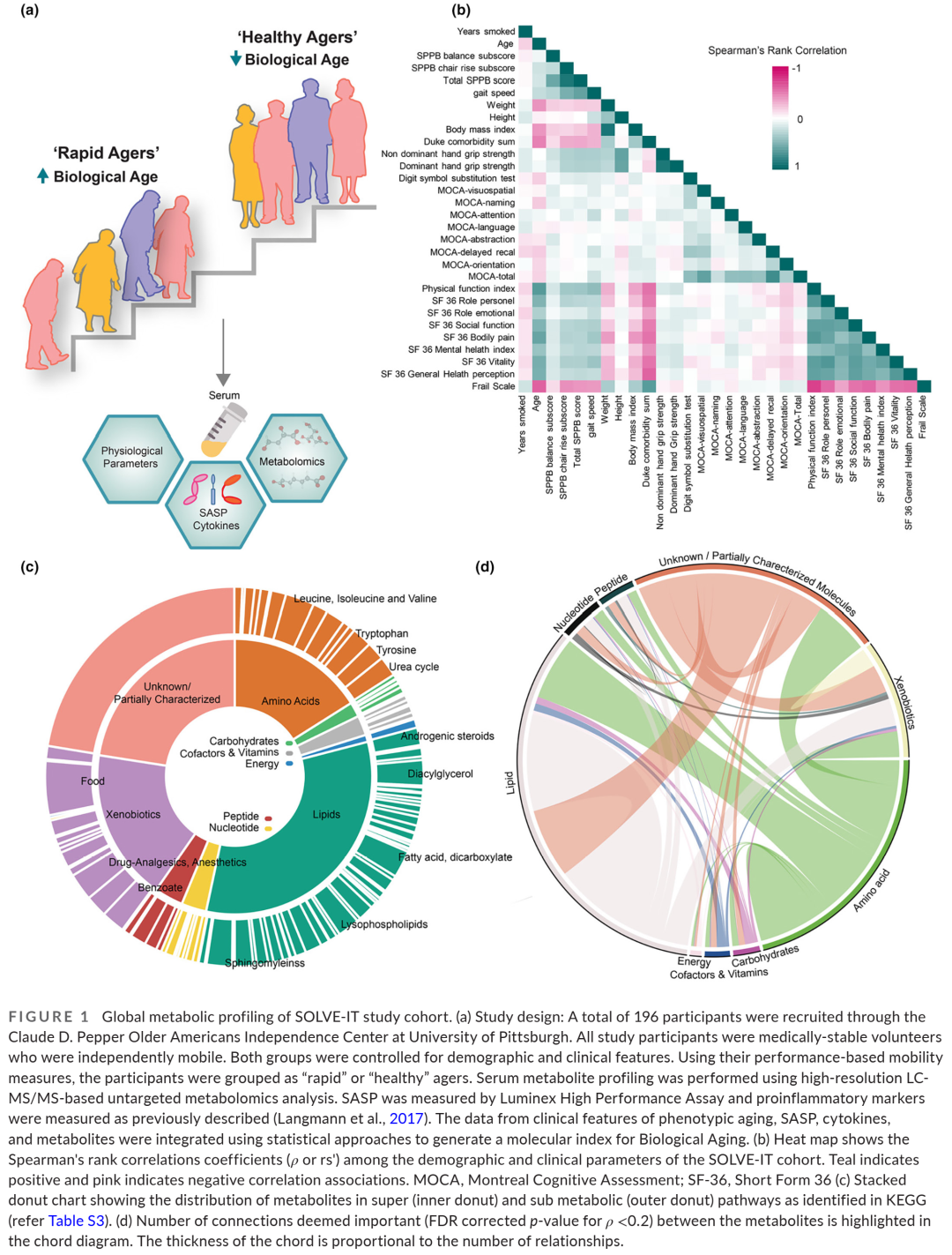

该研究根据 196 名健康老年人的爬楼梯速度将其分为“健康老者”和“加速老者”两组,对比分析多维度衰老相关指标后发现,“健康老者”组的生物年龄比日历年龄小,也就是爬楼爬得快的老年人其身体年龄会比实际年龄小,而“加速老者”组恰恰相反[3]。

该图展示了“SOLVE-IT”研究组的研究结果,招募 196 名可独立行动的老年人,根据步速、日常生活能力、认知能力等临床参数将其分为“加速衰老组”和“健康衰老组”,研究通过临床特征、SASP(衰老相关分泌表型)细胞因子和代谢组学数据,确定了一组 25 种代谢物(命名为“HAM 指数”)可预测健康老年人。该研究揭示了代谢物在衰老中的作用,并为理解健康和快速衰老的分子机制提供了新的视角。

并且,这个实验更加精准地证明了“步速越快活得越久”的论断[4],通过速度来证明你的运动功能能力是不是比你的同龄人更好,所以说平时走路和爬楼时候那些“争强好胜先走一步”的同龄人,可能真的比你更“年轻”。当然,此类研究的数量还不是很多,还有待更多、更深入的研究。此外,有关节相关基础疾病的人要谨遵医嘱,切勿自行运动,以防加重病情。

既然人人都想老得慢、年轻态,有什么可以守住青春的密码呢?

目前研究认为保持健康生活方式是降低血管生物年龄的好方法,除了戒烟戒酒,在饮食上要选择低盐、低卡路里、多营养素的健康饮食,最后还专门提到了要积极参与体育运动[5]。

根据《中国人群身体活动指南 2021 版》的要求,成年人(含老年人)参与运动的运动量是有明确要求的,即每周有氧运动时间要不少于 150~300 分钟(中等强度)或 75~150 分钟(高强度),还要包括每周 2 次的力量练习,老年人还要针对性开展平衡能力、灵活性和柔韧性练习以防跌倒[6]。

为了保持健康,“七分吃三分练”的思想已经逐渐获得大众认可,人们的健身意识不断提高。

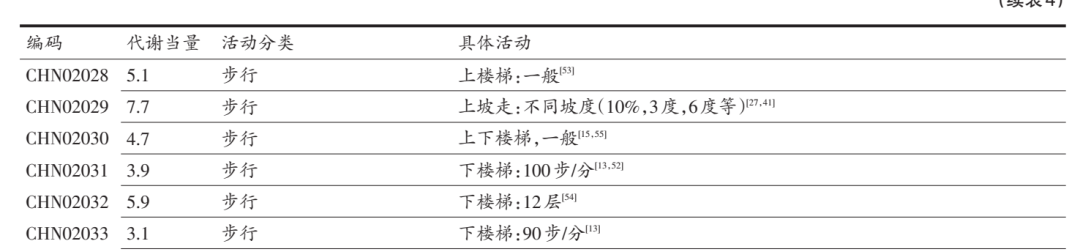

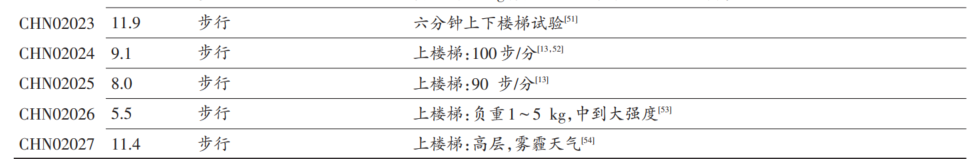

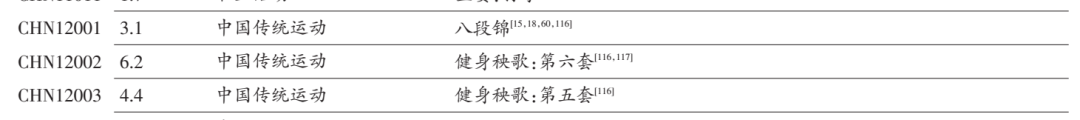

现代人的健身的方式更多元更丰富,并不需要拘泥于爬楼这样的运动,尤其是对于中国老年人,他们有自己的运动方式,并且运动强度保质保量不输去健身房。

我国传统体育运动丰富,不仅有很有多晨练的运动方式如太极拳等,还有广场舞这种风靡大街小巷的群众体育。它们都是很好的运动方式,从运动的全面性来讲,不仅有助于锻炼心肺功能和下肢力量,还助于锻炼平衡能力、协调能力和上肢力量,从综合评价来看甚至优于爬楼运动[7]。

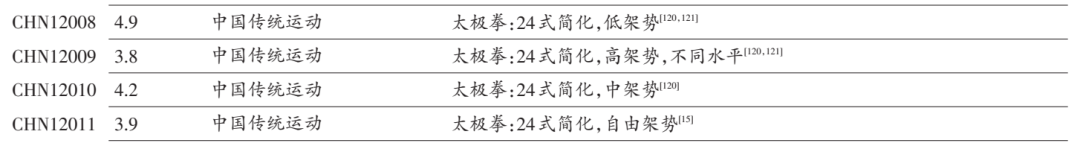

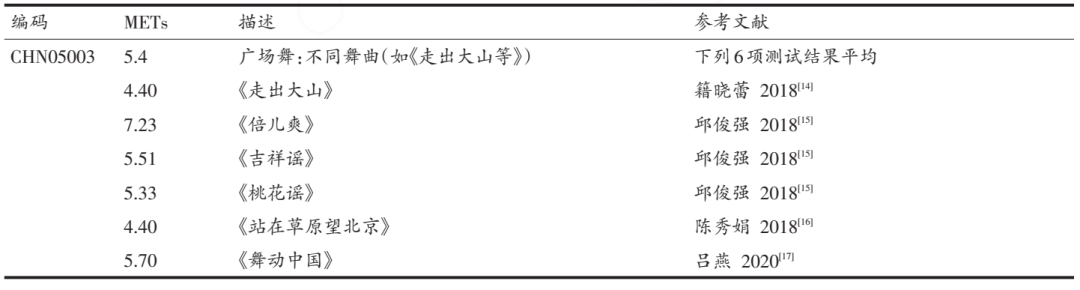

上图展示了不同运动方式的能量消耗情况,以 MET 为单位进行对比。图源:参考文献[7]

我们常常用生日蜡烛的数量衡量年龄,但生物年龄才是解锁健康长寿的真正密码,即使同龄人,细胞老化速度也可能相差数十年。那就从今天开始,从爬楼梯开始,每天快走几步、多舞一曲,就是在为生命按下"慢放键"。

[1]Biological versus chronological aging: JACC focus seminar[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2020, 75(8): 919-930.

[2]Hamczyk M R, Nevado R M, Barettino A, et al. Biological versus chronological aging: JACC focus seminar[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2020, 75(8): 919-930.

[3]Hamsanathan S, Anthonymuthu T, Prosser D, et al. A molecular index for biological age identified from the metabolome and senescence‐associated secretome in humans[J]. Aging Cell, 2024, 23(4): e14104.

[4]Studenski S, Perera S, Patel K, et al. Gait speed and survival in older adults[J]. Jama, 2011, 305(1): 50-58.

[5]Biological versus chronological aging: JACC focus seminar[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2020, 75(8): 919-930.

[6]赵文华, 李可基. 中国人群身体活动指南 (2021)[J]. 中国公共卫生, 2022, 38(2): 129-130.

[7]邱俊强, 杨俊超, 路明月, 等. 中国健康成年人身体活动能量消耗参考值[J]. 中国运动医学杂志, 2022, 41(5): 335-349.